いまさら聞けないChatGPT(生成AI)講座 【応用編】第5回

今回はOpenAIが7月にリリースしたばかりのChatGPT新機能「エージェントモード」を取り上げます。

この機能についての公式アナウンスのページは以下の通りです。

▼ChatGPTエージェントの公式アナウンス

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-chatgpt-agent/

1.ChatGPTエージェント機能の基本

「AIエージェント」という言葉をメディアで目にする機会が多くなりました。そのAIエージェント機能がChatGPTにも正式に搭載されたのです。

AIエージェントとは、人の代わりに自律的にタスク(作業)を実行するAIシステムのことです。

今まではChatGPTなどの生成AIを使う場合は、一つ一つのタスクが便利に使えるものとして普及してきました。

普段の仕事にあてはめると、一連の作業の流れでまとまったことができているのですが、この「一連の流れ」がChatGPTなどではできない壁になっていました。

たとえば、ChatGPTのエージェントモードは以下のような用途に使えます。(図1)

🎯 活用シーン別:エージェントの使い方

| シーン | 活用例 | エージェント指示例 |

|---|---|---|

| ビジネス | 毎週の会議の議事録を要約して共有 | 「毎週金曜13時に、議事録ファイルを読み取り要約してPDFで出力して」 |

| マーケティング | 毎朝SNSトレンドを分析 | 「毎朝9時にX(旧Twitter)のトレンドを調べて報告して」 |

| 研究・学習 | 毎日英単語を10個ずつ提示 | 「平日毎朝7時に英単語と例文を10個出して」 |

| ライフスタイル | 毎朝の占い&ラッキーアイテム表示 | 「毎朝7時に水瓶座O型の占いとラッキーアイテムを表示して」 |

| 健康管理 | 毎日の食事記録と栄養バランスを確認 | 「毎晩20時に今日の食事記録から栄養アドバイスして」 |

図1

※エージェントモードは今のところ、ChatGPT Pro/Plus/Teamユーザーから使える機能となっています。

自律型の機能は、プログラミングの技術から発達してきたものですが、それが発展してWebを使ったり画像などを扱えるようになって一般ユーザー向けに拡張されてきたのです。いよいよこれからは本格的なAIエージェント時代へ進みます。

自律的な動きとは、「人間の指示がなくても、自分で状況を判断して行動できる」ことを指します。途中の細かい行程を自分で考えて、エラーや手詰まりがあっても自力で進めることができます。

ChatGPTユーザーは、今までの「Deep Research」機能を発展させたものとイメージするとわかりやすいと思います。

ChatGPTのエージェントモードはチャット入力欄のツールからエージェントモードを選び、プロンプトを入力し送信して使います。(図2)

ChatGPTの料金プランによって使える回数が違い、 Proプランで400/月(回)、Plusプランで40/月(回)です。

2.ChatGPTエージェント活用例

2-1.知識の深掘り・調査

まずは、Deep Research的な使い方が扱いやすいかと思われます。

以下は、「ビルの室内照明の種類とコストパフォーマンス、SDGs的観点、ユーザーからの評判を調べて表にまとめてください」とエージェントに指示した画面です。

作業が始まると、必要に応じてChatGPT画面内に内部ブラウザが起動します。(図3)

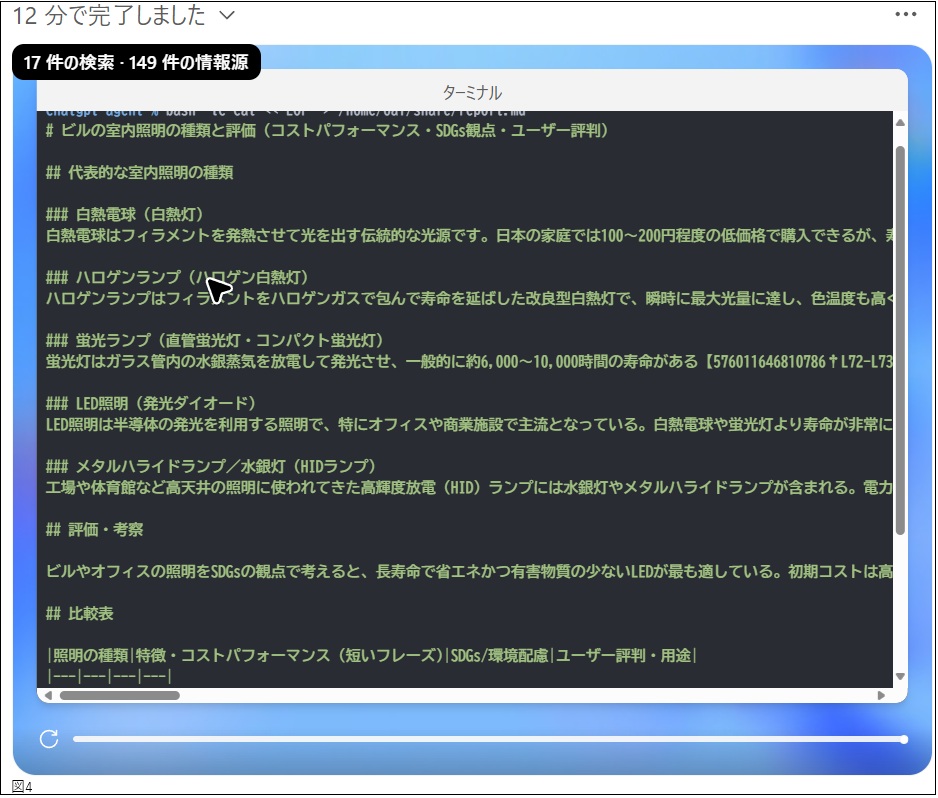

作業が完了すると、調べた内容がまとまって表示され、「〇〇分で完了しました」というリンクが出てきます。(図4)

このリンクをクリックすると、内部のブラウザでどんな動きをしたかが録画されていて確認できるようになっていることがわかります。内部ブラウザーのスライダーをドラッグすることにより、任意の時点の動きが見られます。

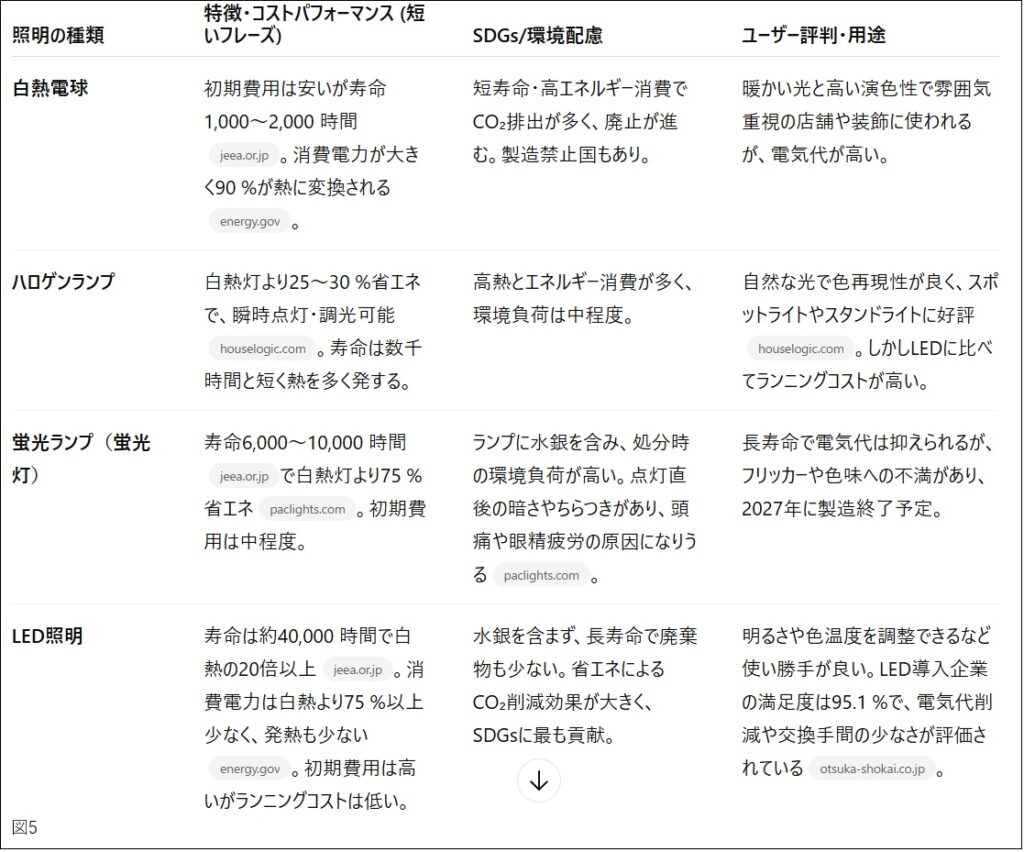

レポート内容も、表形式にまとめてくれたりして見やすくなっています。(図5)

今回のエージェント機能の作業は12分で完了しました。

1回作業させたら、さらに、気になるトピックを見つけたり思い出したら追加で質問を繰り返すこともできます。

追加で「最近の森ビルで良く使われている室内照明はわかりますか?」と質問しました。(図6)

自社開発した照明が使われていることもわかりますね。

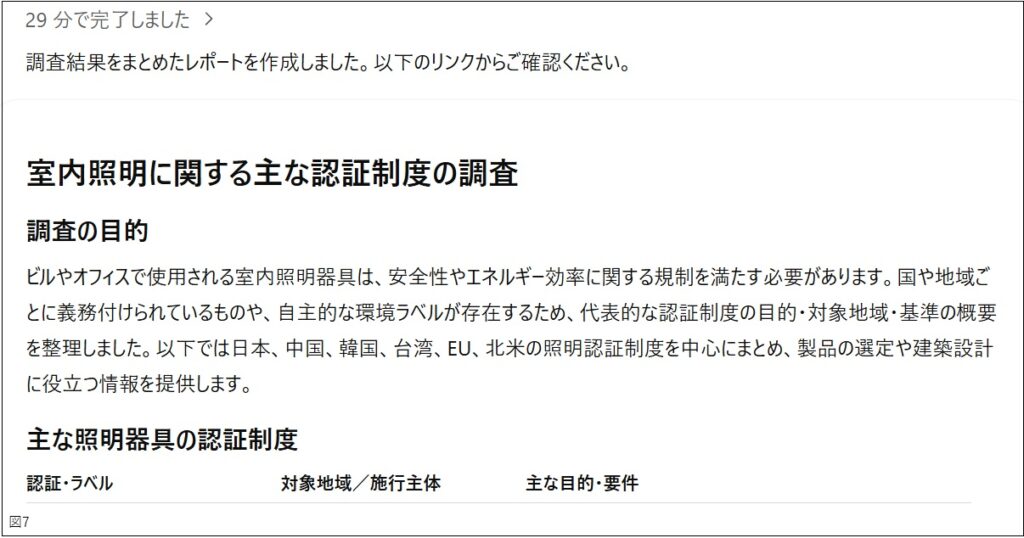

さらに、「室内照明の認証を調べてください」と指示してみました。(図7)

今回は29分の長考で、日本だけに限らずEUやアメリカ、中国、韓国等、世界的な認証を一通り調べてくれました。

2-2. 外部サービスとの連携

ChatGPTのエージェントモードはWebのフォーム送信にも対応していますので、「GoogleDriveからビルメンテナンスの書類を探して開いてください。」という指示を出してみました。(図8)

※この種の手続きをするときには自己責任で、外部サービスには二段階認証設定をしておきましょう。

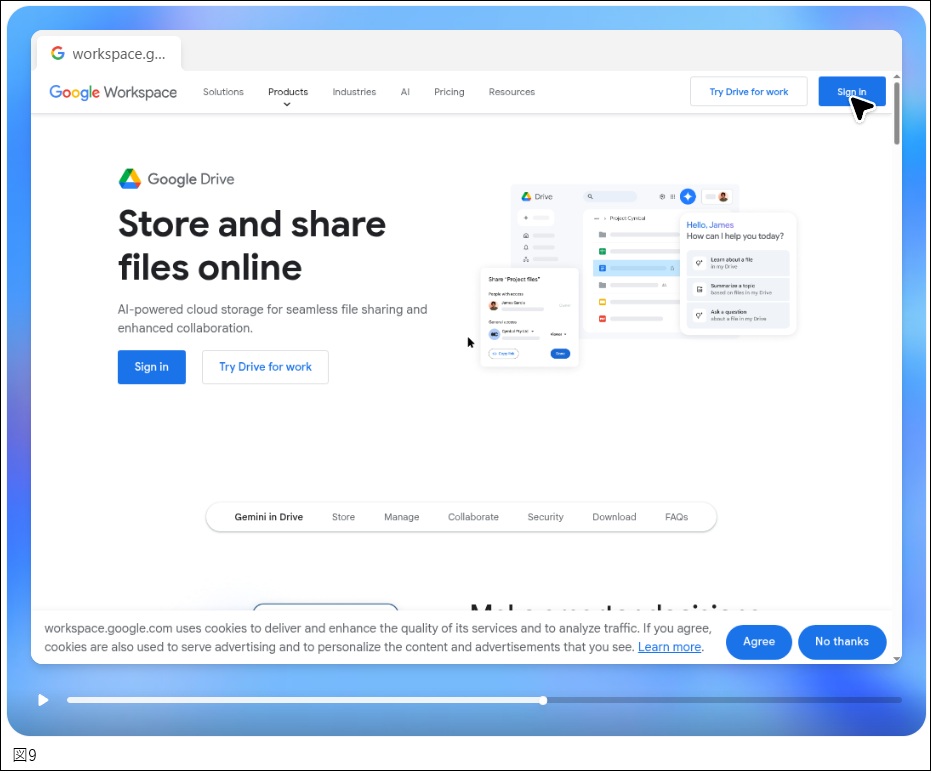

内部ブラウザが働いて、GoogleDriveへのサインインの個所で、ユーザーに操作権が渡り、内部ブラウザ内のフォームに入力できました。(図9)

この後、確認したところ内部ブラウザの録画画面にはIDやパスワードを入力している様子は記録されていませんでした。

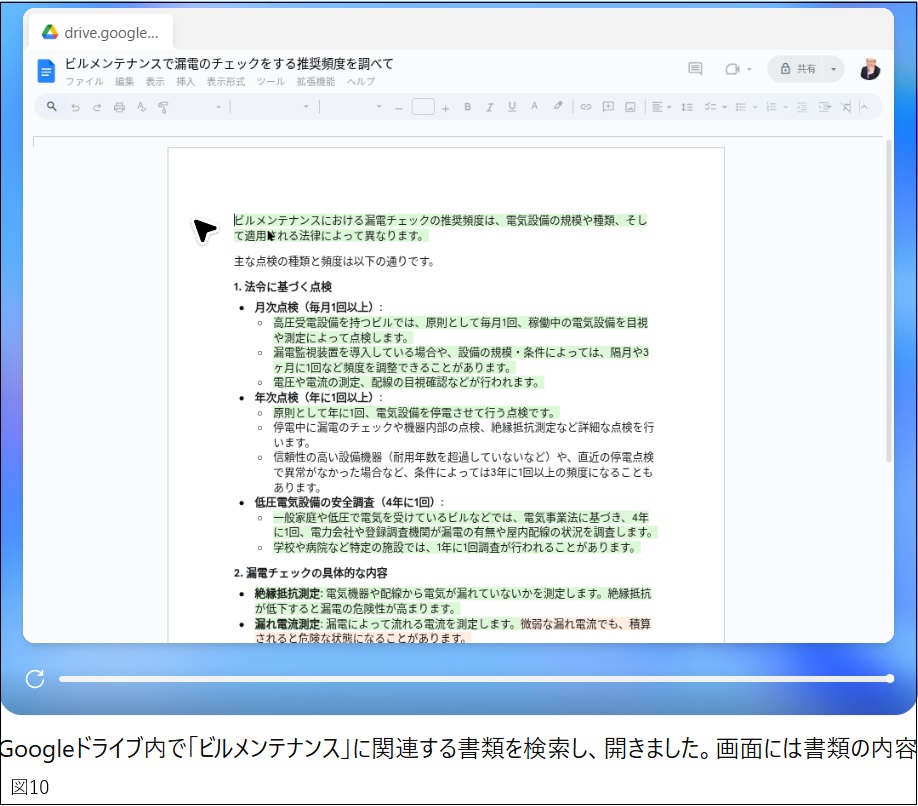

当初の書類探しの指示通りに、GoogleDriveからビルメンテナンスの書類を探して開いてくれました。(図10)

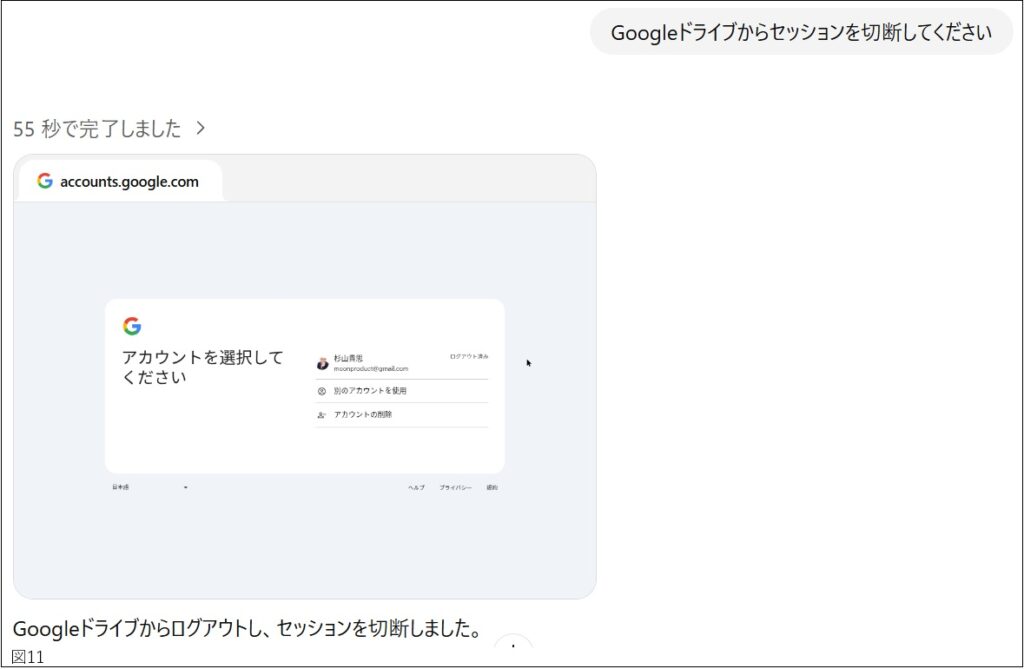

最後に、セキュリティのため、GoogleDriveからログアウトするように指示しておきました。(図11)

無事にログアウトしてセッションが切断されました。

企業や組織で使うときには、このセッション切断までを一通り習慣づけておくルールを徹底しておくと良いかと思われます。

当初、エージェントの機能はネットでショッピングや宿泊予約ができると話題になりましたが、ビジネスでも多いに役立てることができますね。

いかがでしたでしょうか、いよいよAIエージェント時代の幕開けです。今のうちにAIエージェントに触れて大きな可能性を感じていただければと思います。

※この記事にはChatGPTで生成された内容が含まれます。

◆◇◆

【応用編】

■第4回:動画生成「Sora(ソラ)」について

■第3回:「GPTs機能のご紹介(後編)」

■第2回:「GPTs機能のご紹介(前編)」

■第1回:「Canvas 機能について」

【基礎編】

■第6回:「ChatGPT以外の生成AIツール」

■第5回:「ブルーオーシャンも見つかる”攻め”の使い方」

■第4回:「経費節約」につながる使い方

■第3回:「ChatGPTに質問する」、「ChatGPTの各種機能・画面解説」

■第2回:「ビジュアル機能」と「ビジネス活用での注意点」

■第1回:生成AIのChatGPTって何?

杉山 貴思(すぎやま たかし)

【現職】G-word(グッドワード)代表

【肩書】次世代人工知能学会副会長/ソブリンAIプロデューサー/ビジネスコンサルタント

ChatGPT 等の生成AIを中心にテーマとして全国で登壇活動をこなす。衆議院会館や国連大学、早稲田大学、学習院大学、山形大学等で登壇し、生成AIのデモンストレーションが参加者から好評。国内初の(一社)日本情報技術協会認定AIプロデューサーで企業・組織のイノベーションを指導する実力者。複数の大学教授らとのAI研究に参加。ECコンサルタントとしても多数の実績がある。小冊子やハンドブック、雑誌コラムなど執筆もこなす。YouTubeに最新のビジネス情報を公開し、大学関係者や企業家等から好評を得ている。

【Webサイト】

https://www.g-word.jp/

https://ameblo.jp/g-word