いまさら聞けないChatGPT(生成AI)講座 【応用編】第4回

今回はChatGPTで動画を生成できる「Sora(ソラ)」を取り上げます。

百聞は一見に如かず。Soraで作られた動画がどんなものかをOpen AIの公式ページでその目で見てください。

https://openai.com/sora/

いかがでしょうか。このような動画が誰でも簡単に作れるのです。

ワクワクしてきますね。

Soraは言葉の指示だけで動画を作れる機能で、ChatGPT有料アカウントのPlusプラン、Proプランで利用できます。

PlusプランとProプランでは最大解像度や動画の尺の長さ、同時生成数、透かしなどに違いがあります。(図1)

ちなみに、Soraというネーミングは、その「無限の創造力」を表すために、モデルに日本語の「空」が由来となっているそうです。

1.動画生成の可能性と注意点

まずは、生成AIで動画生成の可能性を探ってみましょう。

ChatGPTに生成AIで生成AI動画の産業活用の可能性をまとめさせました。(図2)

| 業界 | 活用シーン | 想定される効果 | 活用例(具体) |

|---|---|---|---|

| 広告・マーケティング | 商品紹介・プロモ動画 SNS広告・ABテスト |

制作時間の短縮、コスト削減、多バリエーション対応 | Instagram用の化粧品動画、短尺CMを10パターン自動生成 |

| 映像・映画制作 | プレビズ(事前映像) 脚本からの仮想映像化 |

撮影前の検証、構成案の可視化、撮影費用の抑制 | 映画の世界観を数秒で再現、ストーリーボードの代替 |

| 教育・研修 | 実験再現動画 歴史・社会の再現映像 |

難しい概念の視覚化、教材の多様化、言語を越えた理解促進 | 火山噴火や細胞分裂の様子、戦国時代の合戦再現 |

| ゲーム制作 | キャラモーション生成 世界観プロトタイピング |

コスト・時間の大幅短縮、非デザイナーでも仮想世界作成可能 | バトル演出ムービー、マップ上の演出シーン |

| 観光・地域振興 | PR映像制作 架空体験の可視化 |

撮影不要で名所紹介やイベント再現、自治体のプロモ力向上 | 架空花火大会の再現、未来の街並みシミュレーション |

| 不動産・建設 | 建築完成予想動画 VRシミュレーション |

提案力の強化、非専門家への訴求、早期契約の促進 | モデルルーム動画、日照や眺望の時間経過映像 |

| ファッション・小売 | ファッションショー生成 着せ替え動画 |

商品イメージの多角展開、購買意欲促進 | 季節別コーデ提案動画、AIモデルの着用動画 |

| 医療・福祉 | 手術手順動画、患者説明動画 | 医療教育の高度化、患者とのコミュニケーション向上 | 治療前後の変化動画、疾患の進行シミュレーション |

(図2):生成AI動画の産業別の活用可能性

様々なジャンルで今後、生成動画が活用されることがわかりますね。

さて、動画を生成するにもルールやマナーがあります。注意点もまとめました。(図3)

| カテゴリ | 注意点 | 内容 | 対策・ポイント |

|---|---|---|---|

| 著作権・ライセンス | 権利侵害の可能性 | AIが学習元にした映像・キャラクターに類似するケースがある | 商用利用可のツールを選ぶ/利用規約を確認/類似性をチェック |

| 商用利用制限 | 利用条件に制限あり | 一部の無料・試用AIは「非商用限定」「再配布禁止」などの条件がある | 有料プランを選び、商用ライセンスが含まれるか確認 |

| モラル・倫理 | 虚偽・誤解を与える表現 | 実在しない人物・事実をリアルに表現しすぎると誤解・炎上のリスク | 「フィクションです」など注記を入れる/事実と想像の明示 |

| ブランド信頼性 | 品質のばらつき/違和感 | 音声や動作の不自然さがブランドイメージを損なう可能性あり | 人の監修・編集を加える/ナレーションは人の声を使うなど |

| プライバシー・個人情報 | 顔・名前の誤生成 | 実在の人物に類似した表現が生まれる可能性あり | 実在人物の名前・特徴は入力しない/公開前に社内チェック |

| 表現規制・文化差 | 国や地域での受け取り方の違い | ジェスチャーや服装、色彩、宗教・性別に関する表現に注意 | 海外展開時は現地文化に配慮したローカライズを行う |

| 生成コスト | 無料だが時間がかかる/有料でも高額 | 高解像度・長尺動画は処理時間や費用がかかる | 目的に応じて画質や尺を調整/事前にコスト計算を |

| 継続性・再現性 | 同じ動画が再生成できない | 多くのAIは同じプロンプトでも結果が異なることがある | 必要ならば生成直後に保存/設定やプロンプトを記録 |

| 法規制の変化 | AI規制が強化される可能性 | 各国でAI生成コンテンツの表示義務などの議論が進行中 | 常に最新の規制をチェック/クレジット表記を準備しておく |

(図3):生成AI動画のビジネス活用における注意点

上記で特に重要な点は「著作権と商用利用条件」、「動画品質とブランディング」、「再現性の低さ」などで、ビジネスで利用するのなら気を付けておきましょう。

ちなみにSoraで出力した動画は、利用者に所有権があり、商用利用も可能です。

今回は、Soraの基本的な操作方法を自分で楽しむ範囲の使い方を中心にご説明いたします。

2.Soraで動画をつくる

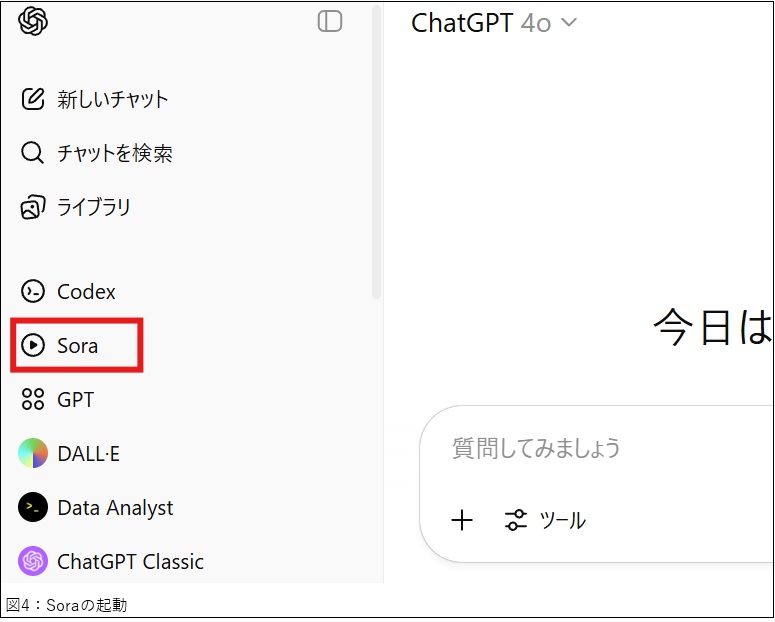

2-1.Soraの起動

Soraは、ChatGPTのサイドバーから「Sora」のリンクをクリックすると起動します。(図4)

初回のアクセス時には、ChatGPTアカウントと同じ認証方法で入りましょう。

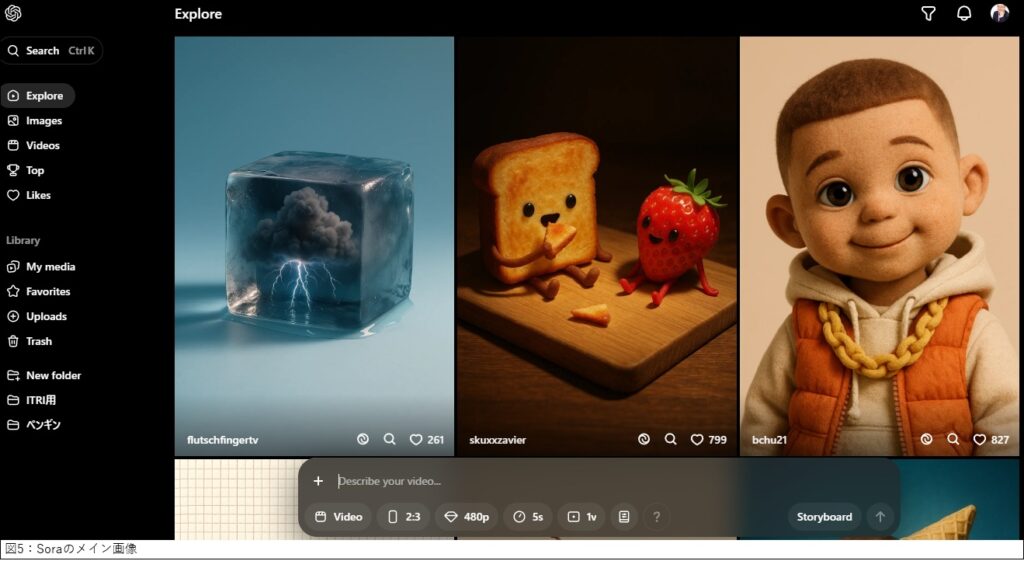

Soraのメイン画面がブラウザの別タブで開きます。(図5)

メイン画面左側の「Explore」がデフォルトで選ばれている状態で、ここには他のユーザーが生成したご自慢の画像が並んでいます。

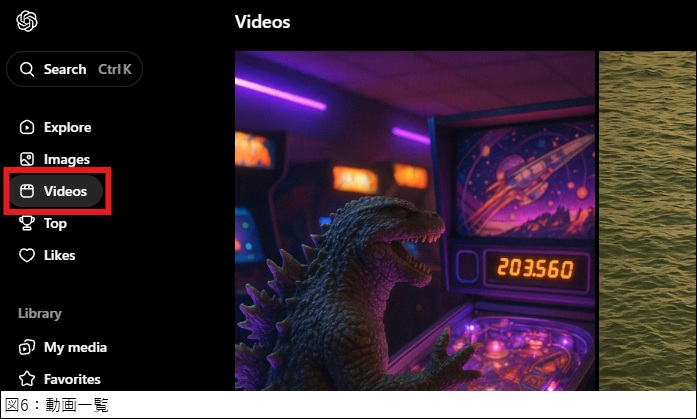

動画は、左側メニューの「Videos」をクリックすると一覧が見れます。(図6)

ここで気になる動画をクリックすると、その動画を最初から最後までフルに鑑賞でき、どんなプロンプトから生成されているかもわかります。

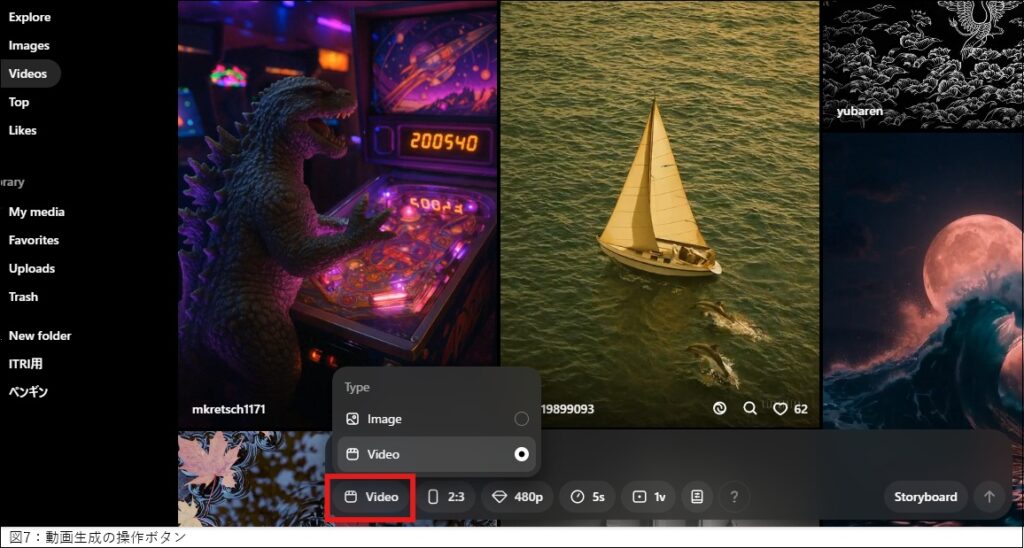

2-2.Soraで動画を生成

図6の状態で画面下側に動画を生成するための操作ボタン類が並ぶ入力欄があるので、ここで「Video」を選びます。(図7)

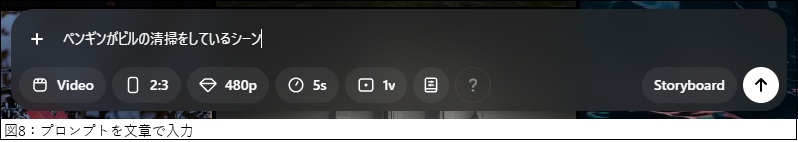

ここで作ってみたい動画を文章で指示します。(図8)

今回は「ペンギンがビルの清掃をしているシーン」と指示してみました。文章を入力したら右側の「↑」ボタンで送信です。

この時にボタン類の操作で「縦長や横長」「動画の解像度」「動画の尺の長さ」「一度に生成する動画の数」「テンプレートの適用」を指定することもできます。今回はデフォルト(規定)の方法で指定しました。

画面右上に動画を生成しているプロセスに入ったことがわかる動きが見られますので、しばらく待機します。

動画が完成すると、小さなダイアログが表示されます。(図9)

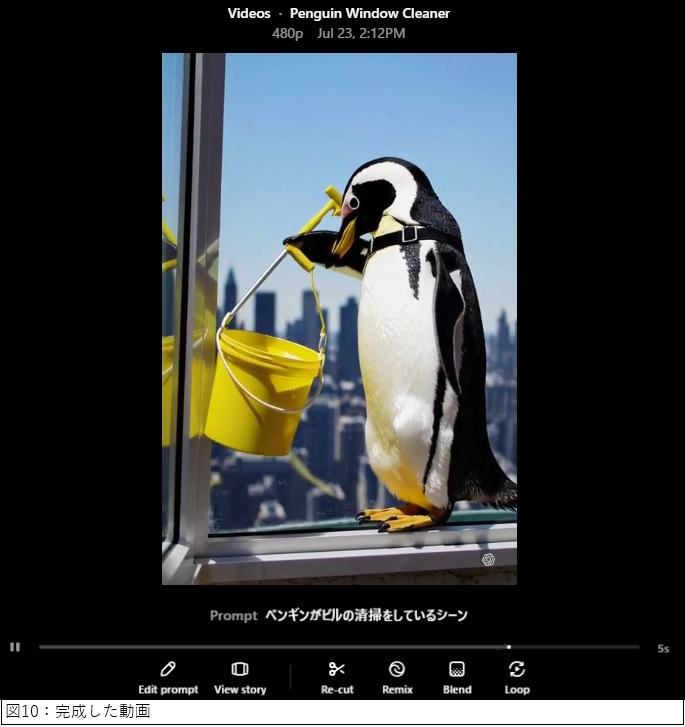

このダイアログをクリックすると完成した動画が見られます。(図10)

ペンギンがビルの窓拭きをしている様子がユーモラスな動画になっていますね。

2-3.Soraで動画を確認・編集

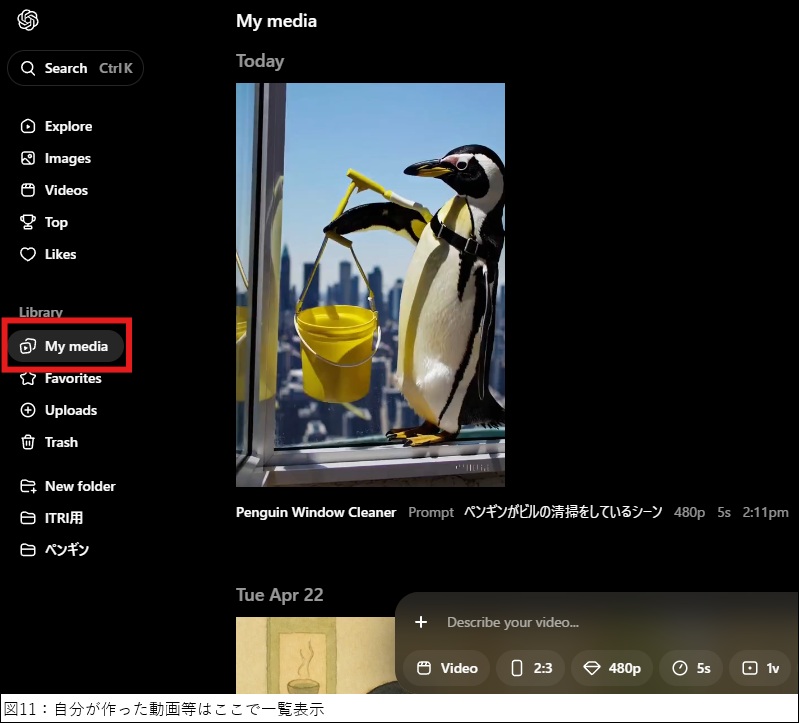

自分で作成した動画等は左側メニューの「My media」から一覧で見られます。(図11)

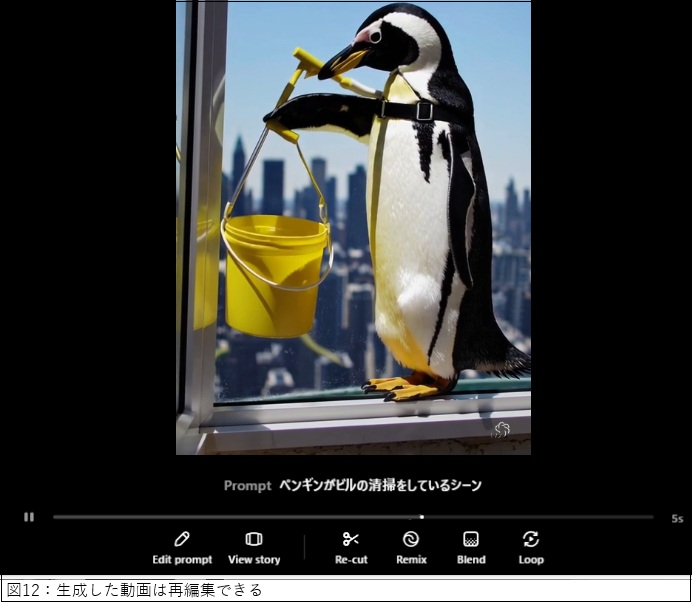

ここで確認したい動画をクリックすると、画面下に操作ボタン類が表示され、動画を再編集することができます。(図12)

ボタン類の説明です。

「Edit prompt」はプロンプト指示を文章で書き直せます。

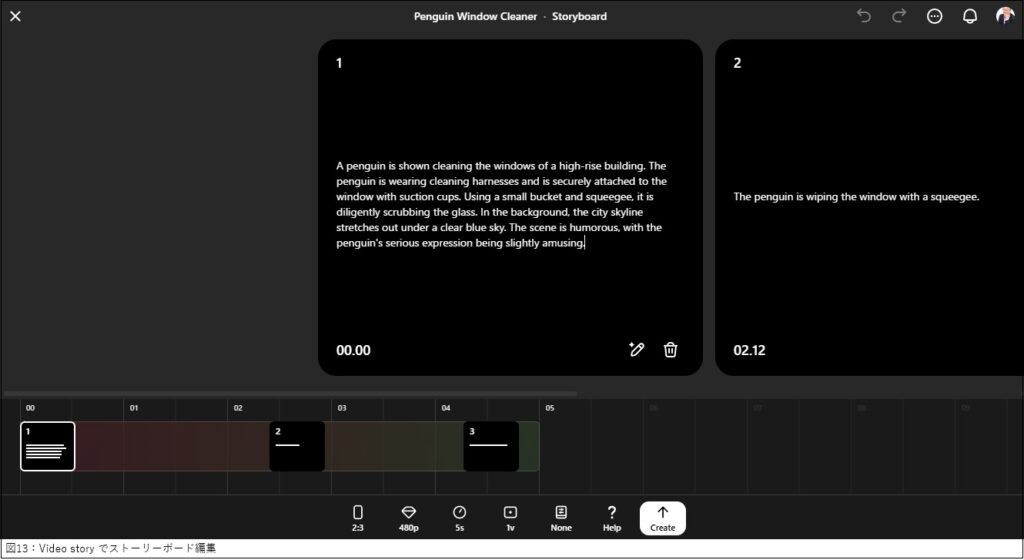

「Video story」はストーリーボードの編集画面に遷移し、シーンを編集できます。(図13)

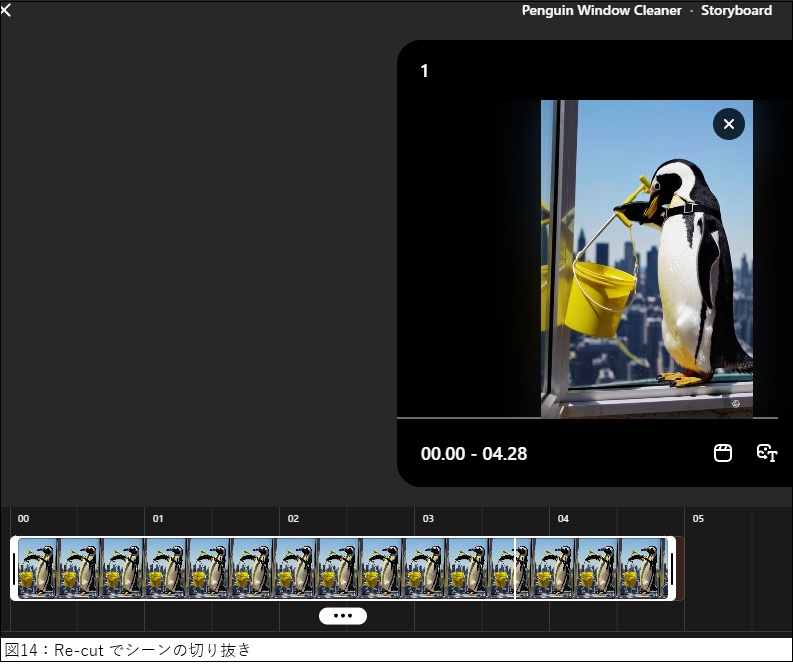

「Re-cut」は、動画で必要なシーンを切り取れる画面に遷移します。(図14)

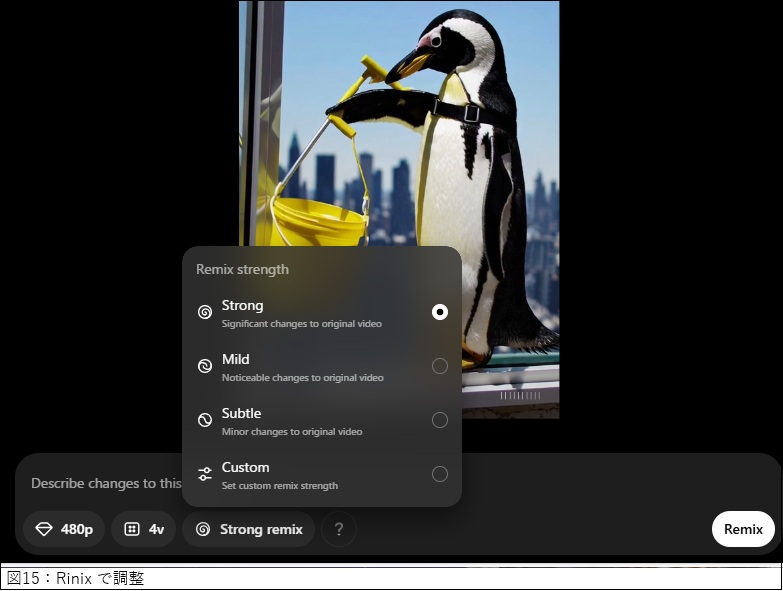

「Remix」はプロンプトと合わせて変更の度合いを大幅にするか最小限にするかなどを段階的に指定できます。(図15)

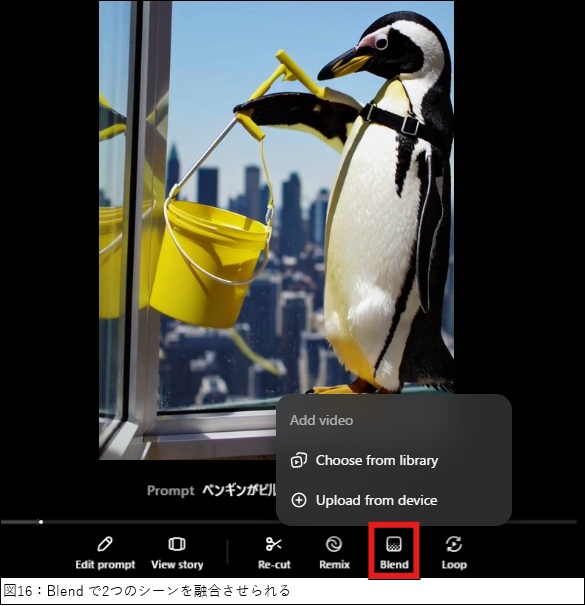

「Brend」は他の動画シーンと融合させることができる機能です。(図16)

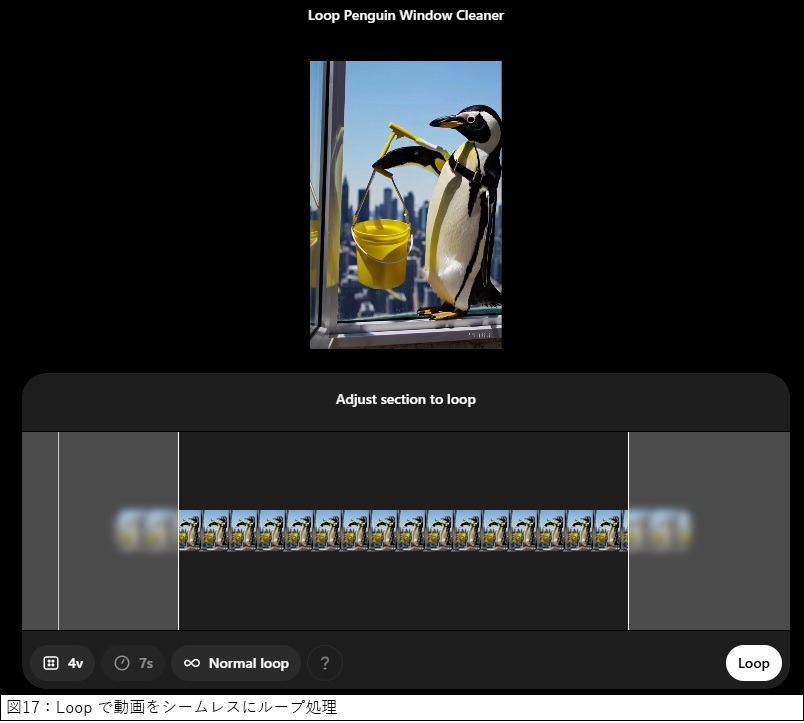

「Loop」は動画の最初と最後がシームレスに繋がって無限にループしているように処理できます。(図17)

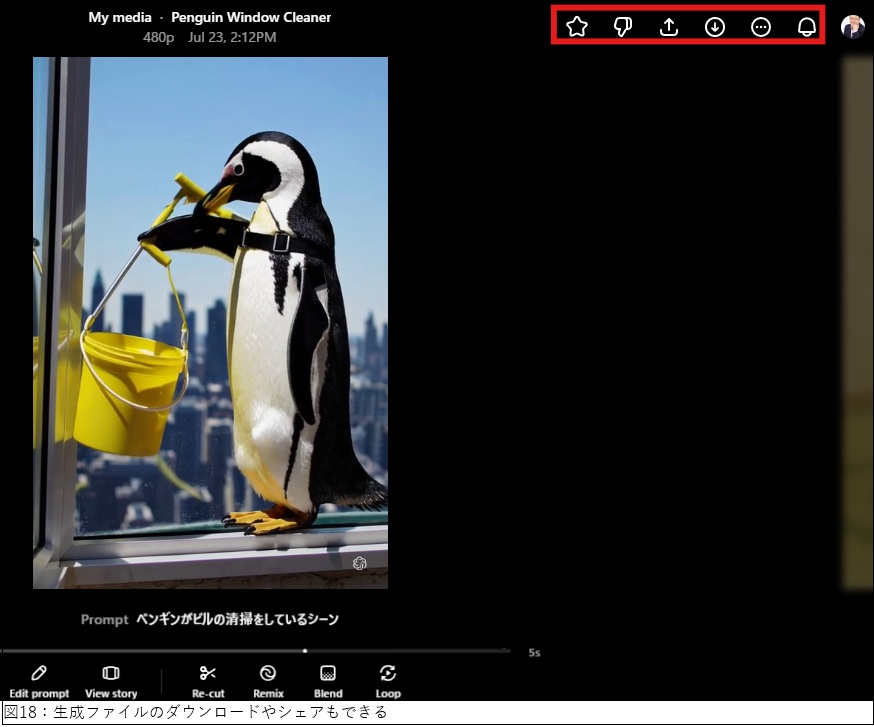

2-4.動画をダウンロード・公開

生成した動画はパソコンにダウンロードしたりシェアしたりすることができます。

動画確認画面で、右上に並ぶボタン類で操作できます。(図18)

「↑」のあるボタンでは、動画のURLがクリップボードにコピーできます。

ちなみに、このペンギンの動画のURLは以下の通りです。

https://sora.chatgpt.com/g/gen_01k0tv4fepehw840jpv6yw1dsc

丸に囲まれた「↓」のボタンで、PCにダウンロードができます。ファイル形式をビデオ形式か動画GIFにするかも選べます。

丸に「…」のマークでフォルダーに移動したり削除を選ぶことができます。

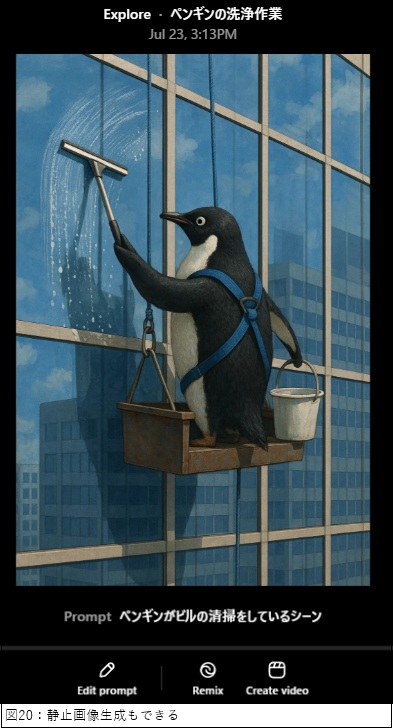

2-5.Soraで画像を生成

Soraでは、動きのある動画だけでなく静止画を作成することもできます。

実は、ChatGPTで画像を生成しているヘビーユーザーにはSoraの機能で作業を効率化している人達もいるほどです。

やり方は簡単で、動画を作る説明の個所で「Image」を選ぶだけです。(図19)

画像のアスペクト比や一度に何枚生成するか等を指定できます。

実際に「ペンギンがビルの清掃をしているシーン」と指定。(図20)

ここでもRemixなどの再編集や画像を元にした動画生成(プロンプトも追加)ができることがわかります。

いかがでしたでしょうか、Soraの大きな可能性を感じられたのではないでしょうか。

※この記事にはChatGPTで生成された内容が含まれます。

◆◇◆

【応用編】

■第3回:「GPTs機能のご紹介(後編)」

■第2回:「GPTs機能のご紹介(前編)」

■第1回:「Canvas 機能について」

【基礎編】

■第6回:「ChatGPT以外の生成AIツール」

■第5回:「ブルーオーシャンも見つかる”攻め”の使い方」

■第4回:「経費節約」につながる使い方

■第3回:「ChatGPTに質問する」、「ChatGPTの各種機能・画面解説」

■第2回:「ビジュアル機能」と「ビジネス活用での注意点」

■第1回:生成AIのChatGPTって何?

杉山 貴思(すぎやま たかし)

【現職】G-word(グッドワード)代表

【肩書】次世代人工知能学会副会長/ソブリンAIプロデューサー/ビジネスコンサルタント

ChatGPT 等の生成AIを中心にテーマとして全国で登壇活動をこなす。衆議院会館や国連大学、早稲田大学、学習院大学、山形大学等で登壇し、生成AIのデモンストレーションが参加者から好評。国内初の(一社)日本情報技術協会認定AIプロデューサーで企業・組織のイノベーションを指導する実力者。複数の大学教授らとのAI研究に参加。ECコンサルタントとしても多数の実績がある。小冊子やハンドブック、雑誌コラムなど執筆もこなす。YouTubeに最新のビジネス情報を公開し、大学関係者や企業家等から好評を得ている。

【Webサイト】

https://www.g-word.jp/

https://ameblo.jp/g-word